『オーディション』(三池崇史)

Audition/1999/JP

三池崇史監督の国際的な評価を決定づけた『オーディション』が英アロービデオでBlu-ray化された。見返すと、あらためて物語のせつなく、はかないメロドラマ性にうたれる。クライマックスにおける目をそむけたくなるような激痛シーンと、過激な暴力行為をかれんに演じ切る椎名英姫(現・しいなえいひ)さんのサイコパス演技も見どころだが、本質的には誰にでも共感できる恋愛論映画といえる。

妻に先立たれた主人公、青山(石橋凌)は友人の吉川(國村隼)の協力を得て、映画オーディションというかたちで再婚相手をさがす。中年男二人が、若い女の子にあれこれ聞き出しながら値踏みするという発想じたいが、そもそも気持ち悪いわけだが、テンポのいい編集と石橋、國村の息の合った演技で楽しいシーンに仕上がっている。オーディション前、誰も座っていない空っぽのいすを映したショットが印象的だ。背後にある窓のカーテンが開かれ、まだ見ぬ誰かとの「出会い」への期待と不安を表現する。吉川のいかにも「業界人」っぽい俗物性と青山の硬派で洗練されたキャラクターの対比もいい。オーディションを通して青山は、なぞめいた女性・麻美(椎名)につよく惹かれるわけだが、ていねいな切り返しによって、二人のほのかな交情の芽生えをスリリングにとらえている。

石橋は、ともすれば不愉快な人間にすらなりかねない青山の役柄を、清潔さを損なわずに演じた。オーディションの書類をめくりながらも妻の遺影が気になり、そっと写真立てを伏せるしぐさ、はじめてデートを麻美に取り付け、小躍りするときの少年のような表情。Vシネや北野映画でやくざ役を演じることが多い石橋の意外な横顔を引き出している。

青山はモテる。会社の部下(広岡由里子)とは一度は関係を持ったことがあるようだし、自宅の世話をする家政婦(根岸季衣)もひそかに思いを寄せているようだ。たぶん彼は、妻と死別してからも、それなりに女性にモテたし、たまには火遊びもあった。それでもこれまで再婚を考えるほど、真剣な交際はしてこなかったということなのだろう。そして、やっぱり何度も誰かを傷つけてきた。

三池監督のコメンタリーによると、欧米では本作を、虐待、搾取された女性が男性社会に復讐する、ある種のフェミニズム映画として見る向きもあるらしい。青山がいかに好印象な中年男性であっても、周囲の女性たちのまごころに向き合わず、オーディションで若い再婚相手を探す身勝手さは、言い逃れできない。幼いころから虐待(しかもたぶんに性的なニュアンスを含む)を受けてきた麻美を通して、青山は女性たちを傷つけ、弄んできた自身の過去について裁きを受けることとなる。

眼球に針を突き刺し、足首を切り落とす凄惨な拷問シーンは何度見ても衝撃的だ。麻美が切り落とした足首をカメラのほうに放り投げると、画面手前のガラス戸に音を立ててぶつかる。繊細かつていねいに積み上げられてきた大人の恋愛ドラマが、身もふたもない即物的な暴力に破壊される感覚に身震いがする。

ミイケの名を世界にとどろかせた名場面だが、ここまで鮮烈な印象を残すのは、たんに露悪的だからではない。もはや暴力と痛みでしか、他者と心を通わせたり、愛を確かめ合ったりできない麻美の、切実でやるせない「まごころ」が伝わるからだろう。青山を痛めつけ、男の身勝手さや浅はかさを責める麻美。それでも、私たちは青山が彼なりの真剣さと誠実さで麻美と向き合ってきたことを知っている。麻美と少しずつ距離を近づけていくときのときめきや、彼女のこころを理解しようとする誠意に、うそはなかったはずだ。それでも、ふたりの愛のかたちには、はじめから決定的に違っていた。その残酷な不一致に、たまらない切なさを感じるのだ。

青山の息子を手にかけようとした麻美は、誤って階段から転げ落ち重傷を負う。断末魔の麻美がうわごとのように繰り返すのは、青山と初めてデートした時の言葉だった。たとえ間違いだらけでも、彼女なりにいちずだった麻美の恋心と愛情表現に思い至る。長い髪をたらして、黒電話の前で待ち続けた彼女の深い孤独と狂おしいほどの渇望。今もこの世界にあふれている行き場を失った愛のすがただ。

相手が異性でも、同性でも、気持ちが通じ合いそうな他者との出会いには胸が高鳴る。共通の話題が見つかったり、運命的なよすがが感じたりして、心の距離がぐっと詰まっていくあの感覚。もしかしたら、この人が自分にとってかけがえのない友達や恋人になるかもしれないという期待と、ひょっとしたら深く傷つけあうかもしれないといういちまつの不安。そうした感覚を俗に「ときめく」というのだろう。ともかく私はこれまで、そうやって友達や恋人と出会ってきたが、もちろん幸福な関係を築けたのは、ごく一握りしかいない。あの時、彼の誘いに乗っていれば、彼女を誘っていれば、違った未来があったのだろうか。踏み出せなかったのは、怖かったからか、めんどくさかったからか。中絶してしまった幾多の出会いに後ろ髪をひかれながら、性懲りもなく私は、空っぽのいすに期待を寄せる。

『シェラ・デ・コブレの幽霊』(ジョセフ・ステファノ)

"The Ghost of Sierra de Cobre"1964/US

長らく「幻の映画」だった『シェラ・デ・コブレの幽霊』が、今年ついにアメリカでソフト化された。私も迷うことなく入手したが、世界中のシネフィルや映画マニアが長年恋い焦がれていた映画が、ついに自宅に届いたときにはさすがにふるえた。見たい見たいと願いながら、夢かなわず死んでいった人たちもいただろう。簡単に見てしまっていいものなのか。しばらく逡巡したのち、厳かな気持ちで再生ボタンを押した。そして映画を見終えた私の心に残ったのは、満足感よりむしろ、幻が幻でなくなったことへの一抹の寂寥感であった。

それにしても、これほど魅惑的なストーリーを抱えた映画もそうはあるまい。『サイコ』で知られる脚本家、ジョセフ・ステファノが自らメガホンをとり、テレビシリーズのパイロット版として製作されたが、そのままお蔵入りとなり、ステファノの監督作は生涯この1本のみとなった。作品が封印された理由として、あまりの恐ろしさに試写会で局幹部が嘔吐したためという逸話がまことしやかにささやかれた。

日本では1967年に「日曜洋画劇場」で放送。たった一度きりの放送が、多くの人々の心に爪あとを残した。もっとも有名なのが脚本家、高橋洋であり、この当時の衝撃的な映像体験が、のちの『女優霊』や『リング』へと結実していく。さらにテレビ番組「探偵ナイトスクープ」で「史上最高に怖い映画」として取り上げられたことで、作品の存在は広く知れ渡るようになった。

世界の恐怖映画史で重要な位置を占める1本だが、現存するフィルムは世界で2本しか確認されておらず、権利関係の錯綜もあいまって、ソフト化や再上映の機会はほとんどなかった。この希少性も作品を神格化し、人々の渇望を刺激した。2本のうち1本は、映画評論家の添野知生氏が所持していて、近年は国内で上映される機会もあるにはあった(前述の「探偵ナイトスクープ」でも、映画を見たいという依頼者に添野氏がフィルムを見せている)。それでもやはり幻は幻であった。

さて実際に作品を見て、さびしさを覚えたと書いたけれど、作品そのものに幻滅したわけではない。半世紀以上前の映画であり、もちろん技術的な古さはある。だけれど確かにこの作品は「史上最高に怖い映画」だったのだ。

マーティン・ランドー演じるネルソン・オライオンは、盲目の資産家マンドールから「死んだ母から電話がかかってくるので調べてほしい」と依頼を受ける。オライオンは建築家だが「心霊探偵」としての顔も持っていて、おそらくテレビシリーズは彼を主人公に、毎回不可解な依頼を解決していくというストーリーで企画されていたのだろう。

マンドールの邸宅には、妻のヴィヴィアと家政婦のポリーナが同居している。2人は、幽霊に女教師が呪い殺されたといういわくつきの村、シエラ・デ・コブレの出身であった。調査を進める過程でオライオンは、恐ろしい超常現象や油絵から抜けだしてくる幽霊を目撃。幽霊に呪われているのはマンドールではなく妻のヴィヴィアであると見破った。彼女とポリーナは実は親子で、かつてシェラ・デ・コブレ村で幽霊を売りにした見世物興業で身銭を稼いでいた。幼いヴィヴィアが客を墓場に連れていき、ポリーナが簡単な仕掛けで驚かすというものだったが、幻覚作用を及ぼすドラッグを服用させることで劇的な効果をあげていた。ところが、ある女教師はドラッグの効果がなく、料金の支払いを拒んだ。ポリーナがさらに多くのドラッグを服用させたたため、女教師は狂ってしまう。怖くなった二人は女教師を地下の墓地に閉じ込めて殺害した。ヴィヴィアの口からおぞましい真相が語られたとき、ふたたび幽霊が現れる。

異様な雰囲気をたたえた家政婦役にはジュディス・アンダーソン。ヒッチコックの『レベッカ』(1940)をかなり意識したキャスティングとなっている。美しい人妻ヴィヴィアを演じるダイアン・ベイカーも、ヒッチコックの『マーニー』(1964)に出演。ほかにも何本かのサスペンスドラマで、ヒロインを演じているようだが、『羊たちの沈黙』(1991)での上院議員役が有名だろう。

さすがステファノの脚本とあって、ミステリーとしても非常によくできている。超常現象を見せる演出も堂に入っていて、特に最初の恐怖シーンとして描かれる納骨堂でのポルターガイスト現象は不吉な音響効果と絶妙に気持ち悪いカット割りもあいまって見ごたえがある。しかし、やはり真骨頂は油絵から這い出した幽霊が観客に迫ってくる表現だろう。ソラリゼーションで反転させた女性像を合成するという単純な特撮だが、見るものに生理的な不快感と恐怖を及ぼすような強烈な魔力がある。「死に見入られる感覚」とでもいうのだろうか。「試写でテレビ局幹部が嘔吐した」という話もあながち嘘ではないのかもしれないと思わせるのだ。

むかし、高橋洋氏はラジオ番組で興味深いことを語っていた。

恐怖映画の「怖さ」もどんどん進化して、程度が上がっているわけです。たとえば、今の僕らにとって怪奇映画として定着している『吸血鬼ドラキュラ』(1958)。あの映画の公開時は、宣伝半分ですが、看護婦を劇場に待機させて、失神した人運ぶとかやってたわけです。『吸血鬼ドラキュラ』見て、そんなにセンシティブに怖いなんてことありえないだろうって思うけど、実際当時の記事を読むと「口中を血だらけにしたドラキュラの顔のアップが映った時、悲鳴を上げる人がいた」と。ここからは思考実験ですけど、その時代に劇場で悲鳴をあげていた人が、タイムスリップで1974年に来る。そこで『悪魔のいけにえ』を見てしまうと「たぶん死ぬぞ」ってなんとなく思うんです。

現代の私たちが『シェラ・デ・コブレの幽霊』を真に怖がるのはむずかしい。私たちは『悪魔のいけにえ』や『リング』を知っている世代だから。でもあの時代もし、まかり間違って『シェラ・デ・コブレの幽霊』が封切られていれば、もっと広くテレビで放映されていれば、あるいは誰か一人くらいは殺せたかもしれない―。そんなことを夢想せずにはいられない。だから、いつか映画がついに人を殺してしまうその日まで、この映画は依然として「史上最高に怖い映画」なのだ。

『影なき淫獣』(セルジオ・マルティーノ)

"I Corpi Presentano Tracce di Violenza Carnale"1972/IT

ジャッロと呼ばれるイタリア製スリラーは、マリオ・バーヴァ、ダリオ・アルジェント、セルジオ・マルティーノ、ウンベルト・レンツィ、ルチオ・フルチなどが放った個性的な作品群で、ジャンルとしての隆盛を極めた。ミステリーの体裁をとってはいるが、フーダニットや謎解きのプロセスはたいていおざなりにされ、露悪的な殺人シーンや過剰なヌード表現、異常なテンションのBGMなどに通俗的な味わいがある。アメリカの80年代スラッシャー映画への影響がよく指摘されるが、土曜ワイド劇場のミステリードラマにも似た雰囲気がある。

ジャンルにこだわらない職人監督だったマルティーノも、70年代初期に何本かのジャッロを手掛けた。『影なき淫獣』はそのなかでも最良の1本とされる。マルティーノ自身は、本作と"La Coda Dello Scorpione"(1971)をお気に入りに挙げている。覆面の殺人鬼は『13日の金曜日』(1980)に模倣されたとされるが、最も顕著なフォロワーは、クエンティン・タランティーノ監督の『デス・プルーフ』(2007)ではないか。

劇中では若くセクシーな女性たちが大勢登場し、特に意味もなく、わりと簡単におっぱいを丸出しにする。男たちも男たちで、あけすけに彼女たちに好色な視線を送る。物語にほとんど絡まない端役に至るまで、どいつもこいつもはしたない面構えなのだ。さらに異常なことにカメラもまた、彼女たちの肉体を無遠慮に見つめ、性欲をあおる。画面全体にあふれた倒錯的で猥雑なエネルギーが、暴力的な殺人シーンへと昇華していくつくりは『デス・プルーフ』とそっくりだ。

見世物的に女の子たちが殺されていていく前半部とは打って変わり、後半はきまじめで正攻法の活劇へとかじを切る構成も共通している。『デス・プルーフ』では血沸き肉躍るカーアクションだったが、『影なき淫獣』の場合は緻密な演出とストーリーテリングで引き込む極上の密室劇だ。

4人の女子大生が休養に訪れた山の上の別荘で、主人公のジェーン(スージー・ケンドール)だけが殺人鬼に気づかれず、命拾いする。偶然足首をけがして、2階で休んでいたためだ。思い通りに行動できないジェーンが、階下で死体を解体する殺人鬼に気づかれずに、いかに生き残るかが後半の見どころになっている。

ハンディキャップを負ったヒロインと殺人鬼の駆け引きは、盲目の女性を主人公にしたリチャード・フライシャー監督の『見えない恐怖』(1971)を下敷きにしている。一度は屋敷を離れた殺人鬼が再び舞い戻る展開などを参考にしたとみられるが、舞台設定や小道具を効果的に用いた緊迫感は本作も引けを取らない。

先述したようにジャッロ映画では、フーダニットや謎解きは重視されない。本作も例に漏れず、さんざんミスリードした挙げ句に「意外な真犯人」が明らかになり、犯行動機や殺人鬼のトラウマが後付け的に説明される。怪しげな男たちが跋扈する本作のなかで、不自然なほど「怪しくない」という点で、逆説的に真犯人が推認できてしまうものの、マルティーノは真犯人の二面性にそれなりのこだわりがあったようだ。昼間は息子たちと公園で遊ぶマイホームパパが、実は残虐なバラバラ殺人に手を染めていたというイタリアで実際に起きた事件に着想を得たと語っている。

ちなみに原題の直訳は「遺体は性的暴行を受けた形跡がある」という身もふたもないもの。観客の下世話な興味を刺激し、なおかつジャッロ映画でしばし用いられた新聞見出し風のタイトルになっている。これも初めて知ったが、当初マルティーノは"I Corpi non Presentano Tracce di Violenza Carnale"(遺体は性的暴行を受けた形跡がない)というタイトルを付けていたのに、配給会社が否定の「non」を勝手に外してしまったという。確かに作品を見ると、元タイトルのほうが真犯人の性的不能性を表現していてしっくりくる。ストーリーに支障がないとはいえ、まったく逆の意味にタイトルを書き換えてしまう恐るべき商業主義。イタリア映画界のスノッブな性格がよく表れたエピソードでもある。

『蠅の王』(ピーター・ブルック)

"Lord of the Fries"1963/GB

ウィリアム・ゴールディングの傑作小説「蠅の王」を読んだのは中学生のとき。どこで目にしたのかは忘れたが「暗黒版『十五少年漂流記』」とかいうふれこみに惹かれ、手に取ったおぼえがある。少年漂流ものの系譜に位置する作品なのだけど、スティーブン・キングや楳図かずおなど後進のホラー文化に与えた影響も大きい。あるいは「バトル・ロワイヤル」的なサバイバルアクションの源流とみることもできる。

映画化には1963年のピーター・ブルック監督版と 1990年のハリー・フック監督版がある。残念ながら私はフック版は未見だが、ブルック版は非常に忠実で、決定版といっていいできばえだ。ブルックはもともと演劇界の人間で、監督3作目となる本作でははじめてシナリオも手掛けているが、原作の持つ寓話性、象徴性を損なうことなく、みごとに映像化している。ちなみにブルック版のDVDジャケットには楳図の描き下ろしたイラストが採用されていた。

映画の冒頭、少年たちが無人島にたどり着くことになったいきさつが静止画のみで語られる。世界で核戦争が勃発し、子どもたちは飛行機で疎開することになるのだが、敵機の攻撃を受け、無人島に不時着したー。ゴールディングは初稿段階で、物語にこんなプロローグを用意していたけど、最終的にすべてを削ってしまったという。結果として、作品の抽象性と寓話性を増すことになった。映像化にさいして、ブルックもこの方法論にならい、最小限の情報で状況説明を済ませている。

作品のかなめといえる子どもたちのキャスティング、演出にはなみなみならぬ力が注がれている。なかでも重要なキャラクターは4人で、それぞれにシンボリックなアイテムが与えられている。

主役格といえるラルフ(ジェームズ・オーブリー)は見るからに聡明かつ快活な美少年だ。自信に満ちあふれ、知性とリーダーシップをそなえているのに、ちっともいやみなところがない。学校の誰もが彼と友達になりたいと思わずにいられない。ラルフはそうした特別な少年である。彼はほら貝で子どもたちを集め、議論の場を設ける。多数決で集団のリーダーに選ばれてからは、いくつかのルールを設け、無人島から救出されるための最善の方法を考えている。ほら貝は、冷静な議論と合意形成でつくる民主主義の象徴だ。

ラルフが無人島で最初に出会う太っちょでめがねをかけた少年ピギー(ヒュー・エドワーズ)は反対に、周囲から軽んじられるいじめられっ子だ。なにしろ彼は最後まで本名すらわからないままなのだ。ラルフがすばやく服を脱ぎ捨て、海で泳ぐのに対して、ピギーはいかにもどんくさく、緩慢な動きで靴下を脱ぎ、砂浜から羨ましそうにラルフの姿を眺める。この情けないたたずまい!ピギーというあだ名をラルフにばらされ、めがねを拭きながら木の陰に逃げ隠れていくしぐさもペーソスに満ちている。しかしこの気の毒な少年が、集団の中でもっとも理知的で、論理を重んじてもいる。ピギーのめがねは文明や理性の象徴と理解できるけど、火を起こす機能もあり、後半はそれがいさかいの種となってしまう。その意味ではテクノロジーや資源を暗喩している。

ラルフが拾ったほら貝を吹き鳴らすと、島の中で散り散りになっていた少年たちが続々と集まって来る。不意に超ロングショットに切り替わるカット割りには意表を突かれる。同時に、少年たちのよるべのない境遇を際立たせてもいる。

そこにもう一人の主要キャラクターであるジャック(トム・チェイピン)率いる聖歌隊がやってくる。南国のビーチに不釣り合いな黒マントを羽織り、あどけない歌声を響かせながら、行進してくるかわいらしさはどうだろう。でも、物語が進むにつれ、彼らは内なる獣性に目覚め、凶暴化していく。洗練された聖歌隊が、野蛮で暴力的な狩猟民族に堕していく皮肉。彼らが歌う「キリエ、キリエ、キリエ・エレイソン♪」という印象的なメロディーは、本作のメーンテーマとしてくりかえし使用されているが、軍隊の行進曲のようにも聞こえる。先進国を自称しながら「文明化」の名の下に殺りくと搾取を進めた英国植民地主義へのアイロニカルな視点もみえる。

ジャックは初めからプライドが高くて、尊大なキャラクターとして描かれている。ナイフを木に突き立てて、子どもたちの喧騒を一瞬にして鎮める場面に、すでに権威主義的な性格があらわれている。チェイピンはオーブリーとは対照的な陰のある美少年だが、負けず劣らずの名演を見せている。わけても印象に残るのは、ラルフと決裂し、集団から去っていくときの不安と後悔に満ちた表情である。衝動的に群れを飛び出し、自分でも間違ったことをしているとわかっているのに、引き返すことができない心理をうまく演じている。原作小説にある心情描写をナレーションやモノローグに頼ることなく、ロングショットとクローズアップをたくみに使い分けることでみごとに表現している。

もう一人、聖歌隊に属する寡黙な少年サイモン(トム・ゲイマン)はのっけから貧血で倒れたり、一人でトカゲと遊んだりしている不思議キャラだ。ただ、子どもたちが恐れる「獣」の正体が自分たちの中にあると本質を見抜いたり、「蠅の王」と対峙したりと、いたこ的な役割を担っている。そして、暴力と集団心理に取り憑かれた子どもたちの最初の犠牲になるのがサイモンであり、そこにはキリスト的な役割も与えられている。

さっき「暗黒版『十五少年漂流記』」と書いたけれど、実は「蠅の王」には別の種本があることを最近知った。ロバート・マイケル・バランタインの児童文学「珊瑚島」(1858)だ。当のゴールディングが、ラルフ、ジャック、サイモンの名前を、この作品から拝借したと認めているというのだ。「珊瑚島」の少年たちも未開の島に流れ着くのだが、「英国人らしい」知性と高潔さで野蛮な現地民に食人の風習をやめさせたりする。第二次世界大戦での従軍経験もあるゴールディングは、「珊瑚島」から欧州人の欺瞞と独善を引きはがし、「蠅の王」を書いた。「すぐれた文明人」の「正義」の帰結は、ホロコーストであり、ヒロシマ・ナガサキであり、残酷で野蛮な大量殺りくでしかなかったからだ。ルッジェロ・デオダートの『食人族』(1980)をはるかに先取った発想ではないか。

そう考えると物語の冒頭、少年たちがむやみやたらと「ぼくらは英国人だ!」と連呼するのもうなづける。はじめは無邪気に遊び暮らしていた少年たちはみるみると薄汚れ、楽園のような無人島は徐々にきびしい「戦場」に変貌していく。あどけない少年たちが暴力の興奮と快楽にのみこまれていくすがたを、ブルックはドキュメンタリーのように冷徹な視線で、フィルムに刻み込んでいく。

おそろしいなあとおもうのは、ボディペイントをほどこし、未開の部族のようにふるまう少年たちがもはや「演技」の域を超え、心から高揚しているように見えるところだ。「英国人」としての殻を脱ぎ捨て「狩猟隊」を“演じている”子どもたちと、実際に演技をしている子供たちが重なり、虚構と現実の境界があいまいになるふしぎな感覚におそわれる。ブルックの演技指導のたまものなのだろうけど、撮影後の子どもたちもまた、みずからの内面にひそむ暴力性に気づき、慄然としたのではないか。

物語のクライマックスは、孤立無援となったラルフの逃走劇へと突入。原作にあるラルフのなまなましい恐怖心描写は省かれ、「殺せ!殺せ!」という少年たちの凶暴なシュプレヒコールがこだまする悪夢的な空間が展開する。煙でいぶりだされ、砂浜にまで追い詰められるラルフ。当初は子どもたちが戯れ、議論する「楽園」として描かれていた砂浜が文字通りの戦場と化しているのも皮肉だ。子どもたちの狂騒がピークに達したとき、画面に初めて「大人」が登場する。島中が炎につつまれ、奇抜な化粧をした子どもたちが暴れまわる異様な光景を、呆然と見つめる「大人」に、小さな男の子が近づき、泣きそうな顔になる(この顔がまた何ともいえない)。原作ではラルフと「大人」が短い会話を交わすが、映画では省略され、ただ無言で涙をこぼすラルフの顔のアップだけが映し出される。この事実上のラストカットが、映画『蠅の王』の白眉といっていいだろう。泥まみれの美少年が見つめる先はなんだろう。最後まで濁ることのなかったラルフの瞳は、真っ白で清潔ないでたちの「大人」たちの中に野蛮な暴力性がひそんでいることを見抜いている。その視線は、画面を見守るたちにも向けられている。まっすぐに見返すことが、できているだろうか。

『フランケンシュタインの怪獣 サンダ対ガイラ』(本多猪四郎)

"The War of the Gargantuas"1966/JP-US

クエンティン・タランティーノやブラッド・ピットら多くの映画人がファンを公言し、最近では諫山創の漫画「進撃の巨人」に影響を与えたことでも知られる『サンダ対ガイラ』は、日本のみならず、世界のポップカルチャー史においても特別な地位を占めているといっていい。『フランケンシュタイン対地底怪獣』の厳密な続編ではないが、基本的な世界観を引き継ぎつつ、メッセージ性よりもエンターテインメント性に舵を切った「続編映画の王道」といえる作品になっている。東宝怪獣随一の凶暴性を誇るガイラ、サンダとガイラが繰り広げるスピーディーかつダイナミックなバトルシーン、メーサー殺獣光線車が初登場する「L作戦」の血湧き肉躍る展開など見どころが満載で、私も年に少なくとも1回はかならず見返すほどお気に入りの映画だ。

なにしろこの映画がすばらしいのは、開巻から景気よく怪獣が登場するところだ。ていねいな語り口で徐々にドラマを盛り上げる前作と好対照をなしている。洋上で漁船が大ダコに襲われ、すぐさまガイラが登場。危機を脱したかと思われたのも束の間、今度は大ダコを追い払ったガイラが漁船にのしかかる。前作で人間のために怪獣と戦ったフランケンシュタインが、この瞬間に敵対する存在へと反転するわけだ。前作のテレビ放映版でラストに大ダコとの格闘シーンが追加されていることを踏まえれば、その反転はより鮮明といえよう。

場面が病室に切り替わり、生き残った乗組員の回想という形で「その後」が語られる構成もうまい。必死で泳ぐ乗組員たちにガイラが迫り、次々と殺されていく。人間を視認し、執拗に追いかけるガイラの描写には戦慄する。「進撃の巨人」にもはっきりと影響を及ぼしている要素といえるのではないか。小型漁船が前に進まずに不審に思った漁民が海を見下ろすと、水の中からガイラがこちら側を見つめている―というショットはガイラの「視線」の恐怖を、強烈に印象づけた。スーツアクター(ガイラ役は中島春雄)の眼光や視線の動きが見えるマスクも効果を上げている。砂浜で網を引っ張る漁民たちの前に、ガイラが出現する場面の異物感にもドキリとする。

前作は本編と特撮シーンのシームレスな受け渡しが魅力だったが、本作では無造作にすら見える豪胆な合成や編集を多く取り入れることで、人間の日常を怪獣が侵すときの野蛮な暴力性が際立つ。ガイラの空港襲撃シーンは、「特撮」と「本編」の境界が破壊され、壮絶なカタストロフがあふれだす名場面だ。前作でフランケンシュタインと戸上季子(水野久美)が演じた繊細な別れの場面と対になっているといっていい。

ガイラが水平線からぬっと姿を現す緊迫感、悲鳴を上げて逃げ惑う人々の後ろにガイラが迫る合成シーンの豪快さ、空港の精緻なミニチュアワーク、捕まえた人間を片手でむさぼり、チューイングガムのように衣服を吐き捨てる酷薄な食人描写、そして日光を恐れたガイラがコンテナを蹴散らし、海へと逃げ帰る際の「走るのか!」という驚きと衝撃―。すべてがパーフェクトで、見るたびにぞくぞくする。ちなみにシナリオ決定稿では、ガイラが衣服を吐き出した後に「地面にベッタリ落ちる女事務服」というシーンの記述がある。本編に入っていれば、さらに伝説的なシーンになったとおもうのだが…。

自衛隊とガイラの攻防戦が描かれる「L作戦」のシークエンスは第2のヤマ場だ。前作ではずいぶんと間抜けな描かれ方をしていた東宝自衛隊が名誉挽回とばかりに活躍する。「爾後の命令は移動司令部より発令する」というせりふを皮切りに、歯切れのいい命令/報告と整然とした団体行動によるガイラ殲滅作戦が展開していく。軍隊経験者でもあった本多ならではのリアリズムと、メーサー殺獣光線車をはじめとする怪獣映画のけれん味が結実したこの場面を、評論家の切通利作は「ドキュメンタリー・タッチの<東宝自衛隊>の、一つの達成」と評している。山林を逃げ回るガイラを、レーザー光線が追いかけ、周囲の樹木を次々と切断していく小気味良さ。伊福部昭の勇壮なスコア。サンダの出現により作戦が中断されるまで、ほとんど勝利寸前にまでガイラを追い詰めた胸躍るシーケンスだ。

サンダに救出され、湖のそばにかくまってもらったガイラだったが、育ちが悪いのでサンダの目を盗んでハイキングに来た若者を食べてしまう。全員で「ふるさと」を歌いながらハイキングをする若者グループの描写には面食らうが、空港襲撃シーンでの直接的な食人描写からは一転、空になったボートという間接表現にとどめているのもメリハリがきいている。ガイラの人食をとがめ、樹木をつかんで威嚇するサンダに対し、意に介する様子もなく寝そべっているガイラのなめ腐った態度もいい。そんなわけで、2匹のフランケンシュタインは早々に決裂。ガイラが湖から走って逃げ去るすがたにそこはかとない悲哀を感じるのは私だけだろうか。

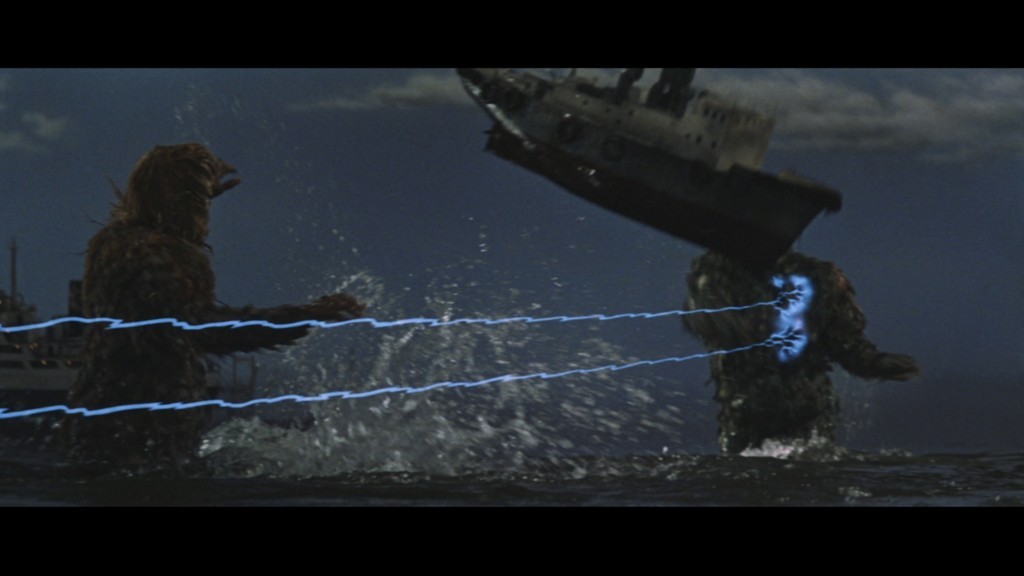

そして物語は、第3のヤマ場であるサンダとガイラの対決へとなだれ込んでいく。タランティーノが『キル・ビル Vol.2』で再現したことで知られる二匹のバトルシーンは、人型怪獣同士ならではの切れ味のあるアクションに加え、銀座のビル街から波止場、海へと移動していくスケールの大きさも魅力だ。建物を乱暴になぎ倒したり、タンカーをつかんで投げつけたりと、なりふり構わぬ死闘に、メーサー殺獣光線車が絡み、スリルと興奮に満ちている。

この映画はガイラの極悪非道ぶりが注目されがちだけど、ガイラを説得しようとするサンダのやるせない表情もいい。ガイラさえ現れなければ、おとなしくしてくれていれば、サンダはこれからも静かに山の中で暮らしていたかもしれないのに…。足の負傷をかばいながら、義理もない人間を守るためにガイラと対峙するサンダ。そのすがたは英雄と呼ぶには、醜い。でも、だからこそ彼の悲壮な義俠心には、ほんものの英雄を感じずにはいられない。前作で人間(本編)側と怪獣(特撮)側のドラマの融合がひとつの完成形にまで達したが、本作では着ぐるみ怪獣たちの仮面劇が、俳優たちのドラマをしのぐまで発展している。戦争や天災を背負った「脅威」のメタファーとして生まれた怪獣たちは、フランケンシュタイン2部作で独自の人格と社会性を獲得した。

『フランケンシュタインの怪獣 サンダ対ガイラ』(本多猪四郎)

"Frankenstein Conquers the World"/1965/JP-US

東宝怪獣映画で初めてアメリカと合作した本作は、20世紀フォックスが東宝に持ち込んだ「キングコング対フランケンシュタイン」という企画が基になっている。「アメリカの二大怪物のドリームマッチを、『ゴジラ』で有名なニッポンの映画会社につくらせよう」という発想じたいが、映画『キングコング』の興業屋のそれで笑えるが、とにもかくにも、この企画からまず『キングコング対ゴジラ』(1962)が産み落とされた。残ったフランケンシュタインは、『ガス人間第一号』(1960)の続編「フランケンシュタイン対ガス人間」、ゴジラ映画の新作「ゴジラ対フランケンシュタイン」と流転した末に、最終的に新怪獣バラゴンが登場する本作の企画へと落ち着いたようだ。

物語は第二次世界大戦末期のドイツから始まる。毒々しい色の薬品が入った試験管やフラスコが並ぶ、いかにも東宝チックな研究室にナチスの将校たちがずかずかと上がりこみ、なにやら大きなトランクを没収していく。ナチスはこのトランクをUボートで運び、日本軍の潜水艦に引き渡すが、直後に連合軍に撃沈される。中身を知らされないままトランクを広島の病院に運んだ海軍大尉・河井(土屋嘉男)は、軍医(志村喬)からその中身がフランケンシュタイン(人造人間)の心臓であり、「弾に当たっても死なない兵士」を開発するための日本軍の切り札だと聞かされる。しかし、その研究はアメリカによる広島への原爆投下によって中絶してしまうのだった…。

怪奇ムード満点のスタッフクレジットに、ドイツ語が飛び交う緊迫の移送シーン、連合軍の空爆や原爆投下の特撮など冒頭からスペクタクルに富み、土屋、志村ら東宝映画おなじみの名優たちがアダルトな雰囲気を醸している。撮影前に本家『フランケンシュタイン』(ジェームズ・ホエール監督、1931年)を見返し、「厳粛な気持ちで演出した」と振り返る本多監督の気概が伝わってくるようだ。原爆投下前の広島市街地の遠景はマットペインティングと実景の合成だろうか、破壊される前の原爆ドームが描かれてる。『ゴジラ』をはじめとする昭和の特撮作品では、原水爆が重要な意味を持つことが少なくないが、直接的に原爆投下が描かれた作品は実はめずらしいのではないだろうか。

時は流れ、戦後15年の1960年。本作の主人公であるボーエン(ニック・アダムス)、季子(水野久美)、川地(高島忠夫)の3人は原爆症患者の治療に当たりながら、放射性物質の研究をしている。両親を原爆で失い、自らも重い原爆症を患う少女、田鶴子(沢井桂子)は登場シーンは短いものの、作品のテーマの根幹に関わる重要なキャラクターだ。「あの子の人生って何と言ったらいいんでしょう」ととあわれむ季子、きわめて冷静沈着に「死にましたか」と口に出す川地、「われわれは、原爆の悲劇から何としても平和と幸福を引き出さなくてはならない」と奮起するボーエン。田鶴子に接する3人の態度に、すでに研究者としてのスタンスの違いが描かれている。

季子は自宅の近くで、犬を殺して食べる「浮浪児」を目撃する。ちまたではウサギのバラバラ死体が小学校で見つかる怪事件も起きていた。季子の口から当たり前のように出てくる「浮浪児」という言葉にはやや面食らうが、身寄りもなく、住む場所もない戦争孤児は、終戦直後の日本にはあふれていたのだろう。原爆で大量の人々が殺りくされたまちであればなおさらのことだ。

本作におけるフランケンシュタインは、まさにそうした子どもたちのメタファーではなかったか。戦争と原爆で、親を殺され、自らも傷つき、貧困と差別にまみれた幾人もの子どもたちこそ本作の主人公に思えてならない。その証拠に季子とボーエンは、田鶴子の命日に墓参りに出かけた先で、引き合わされたように少年と再会し、連れ帰ることになるのだ。

2人が保護した少年は白人種で、生まれてすぐ被爆したのに、原爆症にならず、むしろ強靭な肉体をそなえていることがわかる。少年を取材している記者の「パンパンが生ませた混血児ではないか」というせりふや「放射能に強い怪童」のという新聞見出しも、時代とはいえ、なかなか無神経な表現である。もちろんスペル星人が封印されるより前の時代だ。

戦争孤児や被爆者に対する差別は日常的にあっただろうし、差別と意識されてすらいなかったのだろう。新聞記事を読んだ元海軍大尉の河井から「フランケンシュタインの心臓」の情報がもたらされ、この少年が人造人間である可能性が浮上する。だが、それを確かめるには手足を切断するしか方法がないという。

ボーエン、季子、川地の違いについて先述したが、この作品がすぐれているのは、3人のキャラクターづけが、書き割りに陥っていない点だ。季子は少年を「坊や」といってかわいがるが、最後まで彼に名前をつけることはない。豪雨の中、タクシーに轢かれたフランケンシュタインに季子が初めて食事を与えるシーンを思い出そう。窓からパンを投げ与える水野久美の表情と所作は、慈愛に満ちていて、とてもうつくしい。その一方で、温かい食事が並ぶ季子の部屋と冷たい雨が降りしきる路上の間には、踏み越えられない断絶がある。季子はフランケンシュタインを「自分たちと同じ人間」と主張し、おそらく彼女の愛情には嘘はないのだけれど、どこか捨てられた子犬に接するような偽善性が透ける。

フランケンシュタインを研究対象として見ている川地はどうか。「彼は普通の人間ではない」と言って手足を切断することに賛同したり、手首が手に入った途端フランケンシュタインを殺すことを「やむを得ない」と翻ったり、その言動は冷淡にも思える。だが、フランケンシュタインの手足を切断しようとするのをためらって、酒をあおり始めるなど、どこか憎めない一面ものぞかせる。

立場的には二人の間に位置するボーエンもまた複雑だ。彼は季子に、自分がかつて原爆の製造に携わり、「人類を滅ぼすのではなく、再生させることに生涯をささげたい」と日本にやってきたと明かす。研究に行き詰まり、もう一度アメリカに帰ろうか迷っているとも…。アメリカ市場への配慮もあってか、周到に言葉を選んでいるが、ボーエンが自身の過去に罪悪感を抱えていることは間違いないだろう。アメリカが科学の粋を集めて発明した兵器は、投下から15年たった今も人々を苦しめ、科学はその苦しみを癒すことができない。放射能を克服したフランケンシュタインの存在は、ボーエンにとって希望である一方で、原爆に傷ついた子供たちの怨念を背負った呪いでもある。

テレビクルーの撮影用ライトにおびえて暴れだし、病院から逃亡したフランケンシュタイン。季子のアパートを訪れるシーンでは、行き場のない怪物の孤独と哀しみ、怪物への愛情と恐怖の間で揺れ動く季子の心情がみごとに表現されている。巨大になった体を持て余し、すがるような表情で季子を見つめるフランケンシュタインだが、季子が一瞬だけひるみ、後ずさりするのを見て、自分への恐れを感じ取り、アパートを立ち去る。本作では、特撮シーンと本編が高度な受け渡しがいくつも見られるが、正攻法のカットバックにより描かれた怪物と美女の切ない別れのシーンは、その頂点を極めた名場面といえるだろう。本多猪四郎と円谷英二のあうんの呼吸は言うまでもないが、フランケンシュタイン役の古畑浩二も文字通り一世一代の名演を見せている。

逃亡中もフランケンシュタインはぐんぐんと成長していくが、同時に地底から現れた怪獣バラゴンも暗躍する。実はバラゴンは作品の本筋にほとんど関係ない「敵役のための敵役」といったキャラクターだ。バラゴンさえいなければ、フランケンシュタインには別の未来が待っていたのかもしれない。とはいえ、バラゴンの登場シーンもまた東宝特撮ここにありとでもいうべき、ディテールと工夫にあふれている。山小屋を襲うシーンの見事な合成、養鶏場のニワトリが写り、次のシーンではバラゴンの口から羽毛があふれる鮮やかな編集。狛犬をヒントにしたとされるバラゴンのデザインもシンプルながら愛嬌と造形美にあふれた傑作だ。蛇腹状の背中が特徴的な着ぐるみはその後、『ウルトラQ』のパゴス、『ウルトラマン』のネロンガ、マグラー、ガボラと再利用され、地底怪獣の定番フォルムとなった。クローズアップで目がぎょろぎょろと動くギミックもよくできている。

バラゴンとフランケンシュタインは日本アルプスでついに激突する。ワイヤーワークや光学合成を取り入れた緩急自在なアクションも見どころだが、最大の魅力は、着ぐるみ怪獣と生身の(しかもほとんど半裸の)俳優がぶつかることで生まれる緊迫感だろう。バラゴン役の中島春雄は、すでに名人芸ともいえる円熟した怪獣演技を見せるが、新人の古畑も豊かな表情と身体性で画面を走り回る。フランケンシュタインが季子たちを救う展開や、人間の視点から巨人を見上げる画づくりには、1年後に放映される『ウルトラマン』の萌芽を見出せる。

死闘の末に辛くもバラゴンに勝利したフランケンシュタインだったが、突然の地割れに襲われ、雄たけびを上げながらのみこまれていく。画面に向かって何を叫んでいたのだろうか。考えるといつも苦しくなる。自分をさげすみ、恐れ、追いやった人々のために戦い、ついには名前すら与えられなかった英雄の悲しい最期である。「死んだほうがいいのかもしれない所詮彼は怪物だ」というボーエン博士の言葉が重く響く。

フランケンシュタインは架空の怪物だ。だが、彼と同じような子どもたちは、おそらく戦後にたくさんいたはずなのだ。戦争と原爆にすべてを焼きつくされた世界で、棄民のように扱われ、 自分が何者かもわからないまま、歴史からも、人々の記憶からも消え去っていった子どもたちが、確かに、いた。救いようのない彼らの魂をさがして、あわれな怪物の断末魔のさけびに、耳をすます。

『牯嶺街少年殺人事件』(エドワード・ヤン)

A Brighter Summer Day/1991/TW

かれこれ10年以上恋い焦がれていた『牯嶺街少年殺人事件』をスクリーンで見ることができた。私がこの映画の存在を知ったのは、エドワード・ヤン監督が亡くなった時期とあまり変わらない。権利関係で再上映やDVD化がかなわず、そのときはすでに「伝説の傑作」になっていた。渋谷のTSUTAYAに上下巻VHSが1組だけ置かれていたが、いつ行ってもレンタル中でついに見ることはできなかった。昨年、マーティン・スコセッシの監修のもと、4Kレストアリマスター処理がされ、米国クライテリオン社からBlu-rayがリリースされた。もちろんすぐに購入したけど、長年あこがれていた映画が小さな円盤に収まり、手元にあるという現実がいまひとつぴんとこない。どうせならスクリーンで、日本語字幕付きで見たいと考え、開封すらしなかった。待っていてよかった、と素直におもう。

1960年代初頭の台湾・台北。戦後に中国本土から台湾へと渡った「外省人」が暮らす小さな村が舞台だ。「外省人」のコミュニティには、かつて日本統治下にあった戦時の残照と冷戦を背景とした熾烈な共産党狩りが暗い影を落とす。大人たちの間に蔓延した不安と閉塞感を振り切るように、少年たちは徒党を組み、グループ抗争に明け暮れていた。受験に失敗し、夜間中学に入学した小四(シャオスー)は「小公園」という不良グループに属し、親友の王茂(ワンマオ)と映画撮影所に忍び込んだり、グループ同士のけんかに巻き込まれたりしながら過ごしている。小四はコケティッシュな魅力をまとった少女、小明(シャオミン)と知り合い、親しくなるが、小明は「小公園」のリーダーであるハニーのガールフレンドだった。ハニーは小明を巡って対立する不良グループ「217」のリーダーを殺し、姿を消したという。

「小公園」の次期リーダーの座をうかがう滑頭(ホアトウ)がレンガで少年をぶん殴る乾いた音。暗闇の中に不意に明かりがともり、一気呵成に繰り広げられる襲撃シーン。少年達の暴力抗争は想像以上に鮮烈で、北野映画も顔負けの激しさだ。だがふしぎなことに、この映画の中では、血で血を洗う抗争劇が、少年少女の初々しいロマンスや友情と同じくらいみずみずしい輝きを放っている。少年たちの闘いは敵味方がはっきりしていて、動機もシンプルだから、どんなに凶暴に見えたとしても、どことなく純粋で、つたない。多くの暴力シーンで少年達が息を切らして走っていることも、若々しい印象を残す。

一方、大人たちの世界では、これとは比べものにならないほど陰湿でおぞましい暴力が潜んでいる。こうした暴力は、屋根裏に隠された日本刀や、小四の父が取調室で目にする巨大な氷の塊によって不意に顕在化し、見る者を戦慄させる。ピュアな日常の中に忍び込んだ台湾社会の「闇」が少しずつ積み重なり、ありきたりなボーイミーツガールが悲劇的な結末へと収れんしていく。

比喩でもなんでもなく、この映画では「闇」が誰よりも重要な役者だ。不気味な笑い声と共にバスケットボールを投げ返す闇、襲撃を察知した「217」のリーダーがろうそくを吹き消したときに立ちのぼる張り詰めるような闇、小四にとって唯一のパーソナルな空間といえる押し入れの中の闇。暗闇の表現に定評があったヤン監督だが、映画史上、これほどまでに豊かな表情を見せ、饒舌に物語る暗闇はないのではないか。

闇に縁取られた作品世界はしかし、同じくらいキラキラとした光にもあふれている。小四は懐中電灯を肌身離さず持ち歩き、冷たく残酷な世界を必死で照らそうとする。そして、懐中電灯を手放したとき、私たちは、彼の信じた光が、幼いイノセンスが、闇にのみこまれたことを悟る。それでも4時間弱、暗闇からスクリーンを見つめていた私たちの心に刻まれるのは、見ているこっちが恥ずかしくなるほどストレートな言葉で小明を励ます小四のすみきった瞳、スクリーンテストで涙を浮かべる小明の蠱惑的な表情、「たったひとりの友達だった」と絶叫する小馬(シャオマ)の涙、無情に棄てられたテープに吹き込まれた王茂の歌声、胸を締めつける甘いメロディと、どうしようもないほどまぶしい「A Brighter Summer Day」。